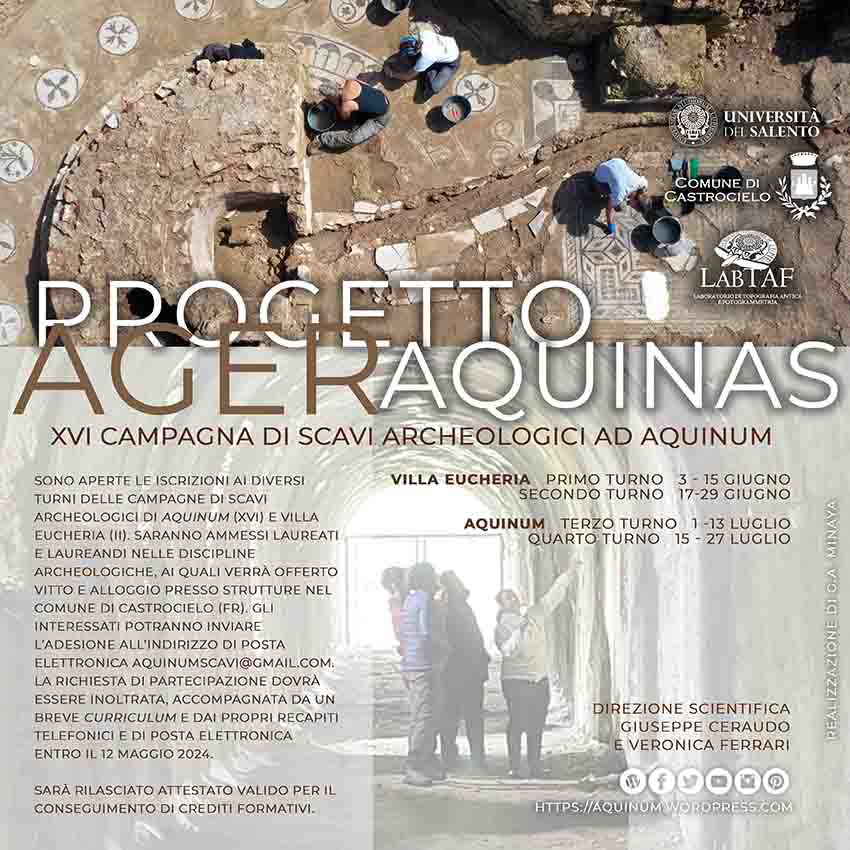

La XVI Campagna di scavi ad Aqvinvm e la II Campagna di scavi a Villa Eucheria si svolgeranno tra il 3 giugno e il 27 luglio. Sono previsti quattro turni. I primi due saranno dedicati ai lavori nell'area di Villa Eucheria. Il terzo e il quarto turno saranno invece dedicati agli scavi nell'area archeologica di Aquinum. Le iscrizioni si chiuderanno il 12 maggio 2024. Testo completo nella sezione Eventi e Iniziative

La XIX Campagna di ricognizioni topografiche lungo il tracciato della via Traiana si svolgerà tra il 2 e il 28 settembre. Iscrizioni entro il 14 luglio 2024. Testo completo nella sezione Eventi e Iniziative

Nella sezione della rivista è ora presente il file con l'indice e l'introduzione del nuovo numero di Archeologia Aerea, il 16 del 2022. Vai al numero della rivista

''Archeologia Aerea. Studi di Aerotopografia Archeologica'' è una Rivista Internazionale fondata nel 2004 da Giuseppe Ceraudo e Fabio Piccarreta. Dotata di referees anonimi (peer-reviewed), raccoglie studi e ricerche di archeologia basati sull'ampio utilizzo di fotografie aeree, immagini satellitari e dati telerilevati in genere. L'opera - unica nel suo genere in Italia - segue la disciplina sin dai suoi esordi e, passando attraverso contributi di metodologia e applicazioni di fotointerpretazione archeologica e fotogrammetria finalizzata, giunge sino alle modernissime applicazioni specialistiche legate alle nuove tecnologie di remote sensing e fotointerpretazione satellitare. Ampio spazio è assegnato nella Rivista agli studi sui pionieri o sull'attività pionieristica legata alle riprese aeree, allo studio del materiale aerofotografico storico, ai lavori di fotointerpretazione archeologica classica di respiro internazionale, ai progetti di archeologia aerea avviati di recente in Italia e nel Mondo, nonché alle attività e allo stato dell'arte della materia e alle prospettive future di ricerca legate alle immagini telerilevate da piattaforma aerea e satellitare. La Rivista si propone di presentare l'Aerotopografia Archeologica - disciplina che utilizza a fondo lo strumento aereo e tutte le immagini aerorilevate con le sue varie applicazioni ed elaborazioni - come una parte fondamentale di una materia, la Topografia Antica, che affonda le sue radici storiche molto indietro nel tempo.

Archeologia Aerea 3 08 - Studi di Aerotopografia Archeologica - ISBN 978-88-8431-300-3 - 256 pagine - Claudio Grenzi Editore, Foggia

Scarica copertina, sommario, introduzione ed abstracts

Archeologia Aerea 4 5 11 - Studi di Aerotopografia Archeologica - ISBN 978-88-8431-376-8 - 400 pagine - Claudio Grenzi Editore, Foggia

Archeologia Aerea 6 12 - Studi di Aerotopografia Archeologica - ISBN 978-88-8431-528-1 - 136 pagine - Claudio Grenzi Editore, Foggia

Scarica copertina, sommario, introduzione ed abstracts

Archeologia Aerea 7 13 - Studi di Aerotopografia Archeologica - ISBN 978-88-8431-550-2 - 168 pagine - Claudio Grenzi Editore, Foggia

Scarica copertina, sommario, introduzione ed abstracts

Archeologia Aerea 8 14 - Studi di Aerotopografia Archeologica - ISBN 978-88-8431-601-1 - 88 pagine - Claudio Grenzi Editore, Foggia

Scarica copertina, sommario e prefazione

Archeologia Aerea 9 15 - Studi di Aerotopografia Archeologica - ISBN 978-88-8431-608-0 - 160 pagine - Claudio Grenzi Editore, Foggia

Scarica copertina, sommario, introduzione ed abstracts

Archeologia Aerea 10 16 - Studi di Aerotopografia Archeologica - ISBN 978-88-8431-731-5 - 96 pagine - Claudio Grenzi Editore, Foggia

Archeologia Aerea 11 17 - Studi di Aerotopografia Archeologica - ISBN 978-88-8431-751-3 - 184 pagine - Claudio Grenzi Editore, Foggia

Archeologia Aerea 12 18 - Studi di Aerotopografia Archeologica - ISBN 978-88-8431-773-5 - Claudio Grenzi Editore, Foggia

Archeologia Aerea 13 19 - Studi di Aerotopografia Archeologica - ISBN 978-88-8431-774-2 - Claudio Grenzi Editore, Foggia

Archeologia Aerea 14 20 - Studi di Aerotopografia Archeologica - ISBN 978-88-8431-813-8 - Claudio Grenzi Editore, Foggia

Archeologia Aerea 16 22 - Studi di Aerotopografia Archeologica - ISBN 978-88-8431-868-8 - Claudio Grenzi Editore, Foggia

Giuseppe CERAUDO, Carta Archeologica d'Italia: ricerche in Puglia, in Giovanna CERA, Topografia e popolamento nell'Alto Salento, 2015, pp. 5-7

Scarica il file in versione PDF

Giuseppe CERAUDO, Aerial Photography in Archaeology, in Cristina CORSI, Božidar SLAPŠAK, Frank VERMEULEN (eds), Good practice in Archaeological Diagnostics, Natural Science in Archaeology, 2014, pp. 11-30

Scarica il file in versione PDF

Giuseppe CERAUDO, Elizabeth J. SHEPHERD, Italian aerial photographic archives: holdings and case study, in Dadiv C. COWLEY, Robin A. STANDRING, Matthew J. ABICHT (eds), 2010, Landscapes Through the Lens: Aerial Photographs and the Historic Environment, Oxbow Books: Oxford 2010, pp. 236-245

Scarica il file in versione PDF

Giuseppe CERAUDO, Federica BOSCHI, Fotografia aerea per l’archeologia, in Groma 2, 2009, pp. 171-186

Scarica il file in versione PDF

Laura CASTRIANNI, Giuseppe CERAUDO, History of Military Aerial Photographs in Italy and Addressed Archives, in Images of Conflict: Military Aerial Photography and Archaeology, Cambridge 2008, pp. 165-183

Scarica il file in versione PDF

Giuseppe CERAUDO, 105 Years of Archaeological Aerial Photography in Italy (1899-2004), in Jean BOURGEOIS, Marc MEGANCK (eds), Aerial Photography and Archaeology 2003. A Century of Information, (Archaeological Reports Ghent University, 4), Academia Press, Gent, 2005, pp. 73-86

Scarica il file in versione PDF

Giuseppe CERAUDO, Un secolo e un lustro di fotografia aerea archeologica in Italia (1899-2004), in Archeologia Aerea. Studi di Aerotopografia Archeologica I, Roma 2004, pp. 47-68

Scarica il file in versione PDF

Sono aperte le iscrizioni ai diversi turni della XVI Campagna di Scavi Archeologici ad Aquinum (Aqvinvm) e alla II Campagna di Scavi Archeologici nell'area di Villa Eucheria. Laureati e laureandi potranno presentare la loro candidatura entro il 12 maggio 2024. Verranno offerti vitto e alloggio. Scrivere all'indirizzo mail del Laboratorio di Topografia Antica e Fotogrammetria (LabTAF) dell'Università del Salento (aquinumscavi@gmail.com).

Sono aperte le iscrizioni ai diversi turni della XIX Campagna di Ricognizioni Topografiche sul tracciato della via Traiana nei territori di Paduli e Sant'Arcangelo Trimonte(BN). Laureati e laureandi potranno presentare la loro candidatura entro il 14 luglio 2024. Verranno offerti vitto e alloggio. Scrivere all'indirizzo mail del Laboratorio di Topografia Antica e Fotogrammetria (LabTAF) dell'Università del Salento (labtaf@unisalento.it).

TERZO CONVEGNO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA AEREA "Le Città invisibili" Remote and Proximal Sensing in Archeologia: metodologie non invasive per lo studio della città antica, Lecce 19-21 maggio 2022 Aqvinvm (Castrocielo, FR) Vai alla pagina dedicata

Giuseppe Ceraudo

Università del Salento

Dipartimento di Beni Culturali

Laboratorio di Topografia Antica e Fotogrammetria

Via Dalmazio Birago 64

73100 Lecce

0832-295513/14

labtaf@unisalento.it